税務署への申告は十分なされているか?

当組合では、株式会社NAORUテクノロジー(以下、NAORU社)及び若林大樹氏の不法行為を取り上げてきました。当組合は、NAORU社と早期和解ができるように、労働三権の行使をしているところですが、未だ、NAORU社からは、和解に関する返答がありません。

そこで、和解に至るまでは、NAORU社の不法行為による被害が組合員の皆様に少しでも拡大しないように、引き続き、団結権、団体行動権として記事を共有させていただきます。

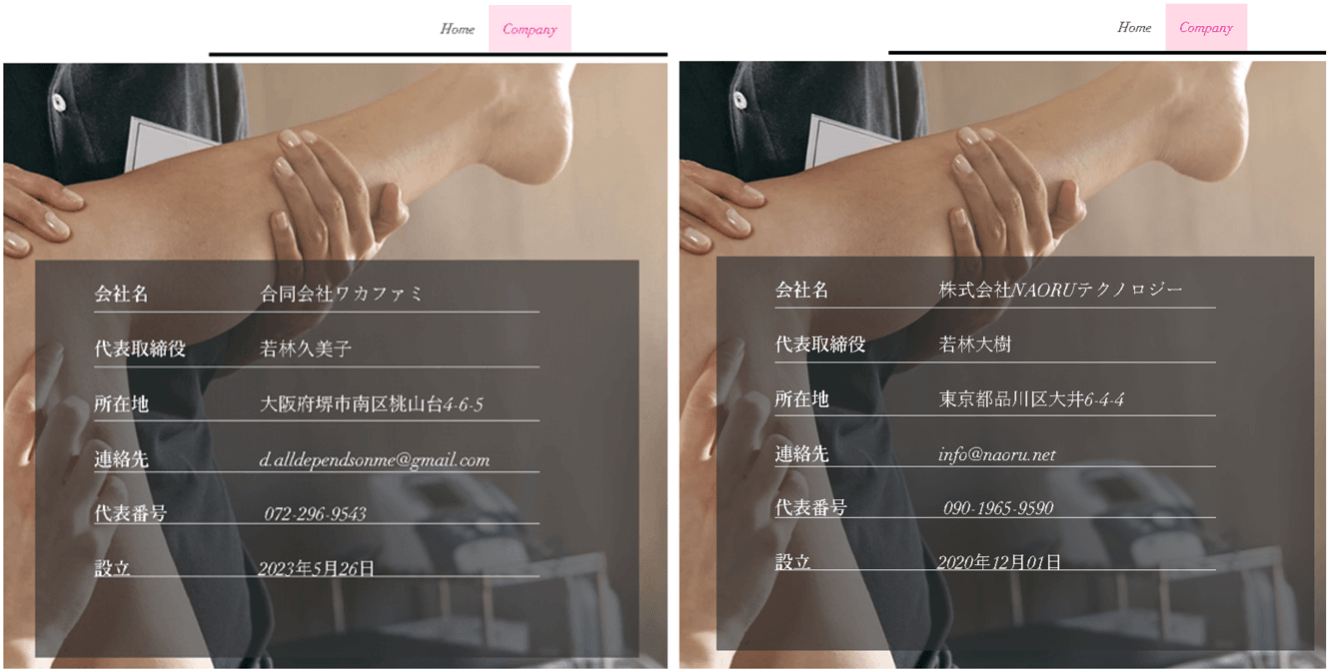

当組合の記事でもお伝えしておりました通り、NAORU社のコーポレートサイトの企業説明のページが更新されておりました。具体的には、NAORU社から若林久美子氏が代表を務める合同会社ワカファミという企業に変更されていました。当組合がこの事業譲渡に関する記事を2024年2月13日に投稿したところ、2日後の2024年2月15日には、若林大樹氏の運営するNAORU社に戻っており、たった数日間で、母親から息子に対して、事業譲渡をしたことが推察出来ます。

事業譲渡を数日単位で繰り返したことになりますが、NAORU社は、令和の虎やフランチャイズチャンネル等を通じて、株主から資金調達しており、企業価値は高く推移していたことから、その納税額は、非常に大きいことでしょう。

顧問税理士を通じて、きちんと税務署に申告したのでしょうか?

事業譲渡というと漠然と会社を他者に譲り渡すことと考える労働者の皆様もいるかもしれませんが、事業譲渡においては事業自体の売買に伴って、譲渡側、譲受側ともに税金の手続きが必要です。

今回の事業譲渡が、無償であっても譲渡側には所得税や法人税が課税され、譲受側には所得税や法人税、贈与税が課税されます。

適正な時価で有償の事業譲渡を行う場合においても、譲渡側には所得税や法人税が課税され、譲受側が資産によって消費税が課税されます。

このように、事業譲渡がバレないだろうという理由で、対価を払わずに事業を移管するというような場合、税務調査に入られて、実態を知られることになります。

そして、悪質だと認定されれば、多額の追徴税額が課されることになります。

本件、NAORU社に関わっている弁護士、税理士他、士業の方からは、いずれ当組合に回答するとの連絡を受けておりましたが、未だ回答をされないままです。

彼らは、各所属士業団体等から、懲戒処分される覚悟を持って無言を貫いているのでしょうか?

もちろん、NAORU社が勝手にこれらの事業譲渡行為をしていたとしても、コーポレートサイトという誰もが閲覧することが可能な状態で、顧問税理士他、会社の運営に関わっている士業の方が知り得ないはずは、ありません。

脱税も疑われるような状況になっていれば、税理士法45条他、法律に抵触する可能性もある行為です。

もはや、NAORU社の若林氏と若林氏の母親が勝手に行ったことという言い訳は通用しません。

違法行為を繰り返すNAORU社・若林氏には関わらないことを強くおすすめ致します。

(1) 第1項(故意による特定の不正行為)

税理士が、故意(注1)に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき又は法第36条(脱税相談等の禁止)の規定に違反する行為をしたときは、2年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分の対象とされています(法第45条第1項)。

(注1)「故意」とは、事実に反し又は反するおそれがあると認識して行うことをいいます(基通45-1)。

(2) 第2項(過失による特定の不正行為)

税理士が、相当の注意を怠り(注2)、法第45条第1項に規定する行為をしたときは、戒告又は2年以内の税理士業務の停止の処分の対象とされています(法第45条第2項)。

(注2)「相当の注意を怠り」とは、税理士が職業専門家としての知識経験に基づき通常その結果の発生を予見し得るにもかかわらず、予見し得なかったことをいいます(基通45-2)。

税理士法第45条(不真正の税務書類の作成及び脱税相談等をした場合の懲戒)

違法行為を繰り返すNAORU社の株主の責任

NAORU社には、税金以外の問題もあります。

仮に、無償の事業譲渡であっても当事者が法人である場合、

- 取締役会の決議

- 無償事業譲渡契約の締結

- 事業譲渡の通知・公告

- 株主総会決議

- 株式買取の請求

- 事業譲渡の効力発生

といった手続きが必要になります。

つまり、事業譲渡については、株主総会決議を行っている以上、株主には詳細を説明して事業譲渡しているはずです。

数日間の事業譲渡は合理的な理由がなく運営母体を変えたものと判断するのが一般的で、これらの決議をした株主の責任も非常に重いものです。

今回の事業譲渡の処理についても糾弾していきますが、さらに、不祥事が発覚した場合、株価含めて、会社の価値が大きく下落することが考えられます。

株主総会その他の場で、不祥事の概要、会社に与える影響、その原因、再発防止策、責任者に対する処分について十分に説明を行うことが必要です。

NAORU社・若林氏が違法行為を繰り返してことを鑑みると、大企業ではないものの内部統制システムの構築を怠っていたことは間違いなく(内部統制システム構築義務違反またはその監視義務違反)、株主も結託して違法行為を繰り返しているのであれば、今後、株主も含めて、一連の不法行為による組合員の損害に関して、賠償請求していきます。

もし、株主が違法行為に関与していないのであれば、民事責任の追及として、会社が、不法行為を行っている役員に対する責任を追及しようとしない以上、株主が会社に代わって責任追及をする「株主による責任追及等の訴え」(会社法847条 株主代表訴訟など)も検討される段階に入っているものと当組合は考えております。

会社法第847条

- 6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主(第189条第2項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)は、株式会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等(第423条第1項に規定する役員等をいう。)若しくは清算人(以下この節において「発起人等」という。)の責任を追及する訴え、第102条の2第1項、第212条第1項若しくは第285条第1項の規定による支払を求める訴え、第120条第3項の利益の返還を求める訴え又は第213条の2第1項若しくは第286条の2第1項の規定による支払若しくは給付を求める訴え(以下この節において「責任追及等の訴え」という。)の提起を請求することができる。ただし、責任追及等の訴えが当該株主若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該株式会社に損害を加えることを目的とする場合は、この限りでない。

- 公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主」とあるのは、「株主」とする。

- 株式会社が第1項の規定による請求の日から60日以内に責任追及等の訴えを提起しないときは、当該請求をした株主は、株式会社のために、責任追及等の訴えを提起することができる。

- 株式会社は、第1項の規定による請求の日から60日以内に責任追及等の訴えを提起しない場合において、当該請求をした株主又は同項の発起人等から請求を受けたときは、当該請求をした者に対し、遅滞なく、責任追及等の訴えを提起しない理由を書面その他の法務省令で定める方法により通知しなければならない。

- 第1項及び第3項の規定にかかわらず、同項の期間の経過により株式会社に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合には、第1項の株主は、株式会社のために、直ちに責任追及等の訴えを提起することができる。ただし、同項ただし書に規定する場合は、この限りでない。

整体院の個人情報漏えい?

前述の通り、数日間とはいえ、NAORU社の来患者数は非常に多いとのweb記載がありますから、ワカファミを母体として、契約した患者様は、非常に多く存在することになります。

しかし、当組合に寄せられた情報によれば、この患者様の個人情報は、患者様に何の確認もなく、NAORU社に移っていると考えられます。

個人データが漏えい等した場合、安全管理措置義務違反に加えて、従業員がその漏えいに関与していた場合、該当従業員に対する監督義務違反も問われます。

個人情報保護法20条

個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

個人情報保護法21条

個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

個人情報保護法

このような義務違反が認められる場合、当該企業は個人情報保護委員会による報告徴収、立入検査、指導、助言、勧告、命令を受ける可能性があります。

消費者契約法、個人情報保護法などの、多岐にわたる法令をたった数日間、従業員に対して、何の目的で遵守させたのでしょうか。

当組合は、当組合の組合員だけでなく、消費者である労働者の皆様の生活と生命、身体を守るためにも、少しでも被害が拡大しないように、多くの方にNAORU社の実態を知って頂きたいと思っております。

当組合としても当組合員としても、事態の早期解決を望んでおり、事態の悪化や長期化を望むものではありません。

しかし、悪質な事態が続いている以上、糾弾の手を緩めることは出来ませんので、被害を受けたという労働者や企業の皆様は、是非当組合にご連絡ください。

コメント